かぶれにくい漆(うるし)のご紹介と販売

一般的な漆の話

漆器は英語でJAPANと呼ばれることは良く知られていますね。

漆塗りの器などは、私たち日本人にとって馴染み深く、昔から使われてきた塗料です。私共の 伊勢型紙の業界でも、補強・接着用として使われてきました。

漆はウルシ科ウルシ属の木の樹皮を傷つけると流出する暗褐色の乳状の液体です。酵素ラッカーゼの働きにより乾燥(硬化)するなど、不思議な性質を持つ天然素材です。硬化後はかなり丈夫な被膜を形成し、溶剤にも耐えます(紫外線には弱い。)。木から採取された荒味漆は樹皮や混入物を取り除かれ(生漆)、その後、用途に応じナヤシ・クロメ・濾過の精製工程を経ますが、その状態では、「透」(すき又はすけ)と呼ばれる、塗ると下地の木目が見える茶褐色の漆(透無油精製漆)です。精製前に鉄粉または水酸化鉄を加えて、漆の成分のウルシオールと反応させて発色させ、その後鉄粉等を除き、なやし(分散)・くろめ(脱水)の工程を経て作るのが、黒漆(黒無油精製漆)です。

※無油とありますが、天然の乾性油・ロジンを加えたもの(透有油精製漆・黒有油精製漆)もあり、艶があります。赤や緑のものもありますが、これらは単純に顔料を加えて色を出しています。

しかし、漆は塗料としては高価なもので、また「漆かぶれ」をおこすことも良く知られています。そのため、ちょっと近づきがたいイメージを持たれる場合もあると思います。

「かぶれにくい漆」とは

ここでご紹介する「かぶれにくい漆」は、漆を触るのが初めての私が全くかぶれずに塗布作業できたもので、縁遠いと思っていた漆を比較的手軽に使うことができるのでは、との思いからご紹介させていただきます。

【注意】 漆かぶれには体質など個人差があり、また、同じ人でも体調や漆が付着する場所によっても症状が違うようです。全ての人がこの漆でかぶれない訳ではありませんので、予めご了承ください。実験では通常の漆よりも平均的にかぶれにくいという結果がでていますが、個人差があり、通常の漆と同様にかぶれる方もおられます。私自身は体質的にかぶれに対し強いのかもしれません。

「かぶれにくい漆」は、皮膚科の医師との共同研究で「かぶれ」のメカニズムを解明することにより、作られました。

※このかぶれにくい漆は天然漆で、「新うるし」と呼ばれる合成漆や「カシュー漆」とは異なるものです。

- 天然の漆を、従来とは異なり熱をかけない新しい精製方法(※)で精製した後に、タンパク質加水分解物を添加することにより「かぶれ」を低減したものです。絶対にかぶれない、というものではありません。(→ Q&A…食器に使用)

- タンパク質加水分解物の添加により、普通の漆に比べ粘度が高くなっています。

- ※新精製方法による大きな特徴として、(従来の漆と比較して)

- ある程度の低温・低湿の環境でも乾燥(硬化)できるようになっています(例えば、20°C・湿度60%で5時間程度)。

通常漆の乾燥には、漆室に入れて適切な湿度と温度を維持しなければなければなりません。しかし「かぶれにくい漆」は、通常の漆よりも低い湿度と温度で硬化します。 - 耐候性に優れ、従来の漆に比べ紫外線や熱に対する耐久性が強化されています。

- 塗膜の透明度・光沢(艶)が高い。

- ある程度の低温・低湿の環境でも乾燥(硬化)できるようになっています(例えば、20°C・湿度60%で5時間程度)。

【注意】この漆は伊勢型紙など染色用の型紙の補強用に使われる種類の漆ではありません。型紙には型紙用の生漆を用いるのが一般的です。

私自身は下地の木目が透けて見える漆塗りが好きなので、ここでは「透きの素黒目」(すぐろめ:クロメ工程を経た精製漆。油分は入っていません。)という色の「かぶれにくい漆」を使って、拭き漆(摺り漆)したものをご覧いただきます。

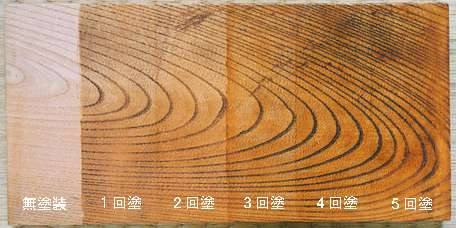

塗布テスト : ケヤキ

… ケヤキの板に、「拭き漆」という塗り方で、「かぶれにくい漆」を塗りました。

画像では色の違いがわかりにくいかもしれませんが、6等分してあります。

左から、無塗装・1回塗り・2回塗り・3回塗り・4回塗り・5回塗りです。

回数が多いほど色が濃くなっています。

上と同じものを、光の反射がわかりやすように撮影しました。

3回目から艶が出てきました。4回目と5回目はあまり変わりません。

角度を変えました。

ケヤキは木目がきれいな木材ですが、漆はその美しさを生かせる塗料だと思います。

拭き漆(摺り漆)について

… 拭き漆(摺り漆)※という塗り方で、私のような素人にも手軽にできる方法です。

※拭き漆の方法を調べると、最初は刷毛やへらを使って漆を塗り、その後布で拭き取る方法が正しいようですが、今回は最初から布で塗りつけて、そのまま拭き取っていきました。あくまでも下記の方法は自己流ということで、ご了承ください。

あらかじめ、細かめのサンドペーパー(#800程度)で板の表面を磨きました。

本職さんならもっと綺麗に下地を整えるのでしょうが、素人ですので傷が残っているのはお許し下さい。

(漆を塗ると、木目など凹んだ部分に入り込むので、その部分の色が濃くなりました。)

チューブから出した漆を布(毛羽の出にくいもの)に付け、そのまま擦り込むように塗りました。

1回塗っては乾燥させ、を繰り返して、2回目以降を塗り重ねます。(塗布表面を軽く触ってみて、サラッとしていれば乾いています。乾いていないと少し粘つく感じがあります。)

【注意】冒頭の説明のように、この「かぶれにくい漆」は比較的低温・低湿度で乾燥・硬化しますので、冬季でなければ「漆室」は必要ありませんが、高温・高湿度下の方がより短時間で乾燥・硬化します。また、乾燥時にほこりが付くのを防ぐために、段ボール箱の中に入れるなどした方が良いです。

作業の際に少し指先に付着してしまいましたが、かぶれることもなく大丈夫でした。(布で拭き取った後は、そのままにしていました。)

不用心にも素手で作業しましたが、本来はかぶれ防止のため、念のためにゴム手袋やマスクなどをすべきでしょう。また、皮膚についた場合は、家庭のサラダ油でいいので、すぐに拭き取ってください。テレピン油(松ヤニから精製する油)を使用するときれいに拭き取れます。また、指先などに比べ皮膚の薄い部分はかぶれやすいので、腕や顔にもうっかり付着させないよう注意が必要です。漆は表面的には乾いていても、乾いてからある程度の期間はかぶれる可能性があります。乾いた漆を耐水ペーパーなどで水研ぎや空研ぎする場合は、漆の粉末でかぶれないように対策をしてください。漆は表面上乾燥・硬化していても、完全に乾燥してかぶれなくなるまでは、一カ月から数カ月の時間がかかります。

この「かぶれにくい漆」は結構粘度があります。

サイズが24cm×12cm程の板でしたので、原液のまま布で塗れましたが、面積が広い場合は、テレピン油や樟脳油などの漆用の溶剤で薄めて使用するほうが塗りやすいかもしれません。特に1回目に塗る際は、薄める方が良いでしょう。(私は余分な溶剤は使いたくないので、そのまま塗りました。塗りにくくムラも出来やすいのでお勧めはしません。)

同じものをスキャナーで取り込んだ画像です。

下の画像(柿渋を塗ったものを同様にスキャナーで取り込み)と色を比較してください。

塗布テスト : 柿渋下地

… ケヤキの板に「柿渋」と「かぶれにくい漆」を塗ってみました。昔から、柿渋は「渋下地」として漆器の下塗りの一方法として用いられてきたようです。

結果は↓

今回のテスト結果です。

上から順に

1.柿渋2回塗り+漆塗り2回(2回目の漆は厚めに塗りました。)

2.柿渋2回塗り+漆塗り1回

3.柿渋2回塗り

4.無塗装の状態(サンドペーパーをかけました。)

5.漆塗り1回

1番は、拭き漆というよりも、布で厚く塗りつけたような感じです。

2番と5番を比較してみると、2番は柿渋を下地として塗ったことで赤みがあります。また、木目の色は5番の方がしっかり出ているように感じます。

角度を変えて光沢を見ました。

1番が、飛び抜けて光沢(艶)があります。早く仕上げようと思い、2回目の漆を濃く塗ったためです。

次に2番です。下地の柿渋のせいか、1回の拭き漆だけで均一な光沢が出ました。

5番は無塗装の上に1回の拭き漆ですが、厚めに塗れた部分に艶が出ています。木の端の部分はもともと接着剤のようなものが付着していたため、木目がうまく出ていません。

3番(柿渋2回塗り)も少しですが艶があります。

(結果について)

昔から漆は高価なものでしたので、主にその使用量を減らすため、柿渋が下塗り用として使われてきたようです。

下地に柿渋を塗ったものと、漆だけを使用した場合とでは、仕上がりの色が違いました。

今回は透ける色合いの漆を使用したため、柿渋の赤みがある発色が影響しています。

柿渋を下地に使う事で漆の使用量は抑えられますが、もしこの赤みが気に入らない場合は、漆だけで塗ればよいでしょう。

塗装例(別ページ)

… 関連ページもご覧ください。お客様の施工例や、私自身が試したものです。

「かぶれにくい漆」の販売

… インターネットで通販いたします。

※担当者の都合により、ご質問はお問い合わせフォームにてお願い致します。

- ご注文の際は「ご注文方法」をお読み下さい。

(注文方法・送料や特定商取引に関する法律による表示義務事項など) - 該当商品の 「かごに入れる」ボタン を押して「買い物かご」ページにお進みください。「買い物かご」に商品を入れた後でも、取消しや数量を変更していただけます。

- 「買い物かご」がお使い頂けない場合は、こちらの注文用紙(フォーム送信)をご利用ください。(注文用紙ではペイペイでお支払いいただけません。)

100g入りチューブ(全長16cm)

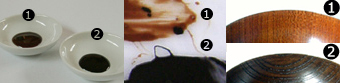

色は2種類。 1:透、 2:黒

透(すき)漆

¥6,380(税込・送料別)

¥60,500(税込・送料別)

黒(くろ)漆

¥6,380(税込・送料別)

¥12,760(税込・送料別)

¥60,500(税込・送料別)

テレピン油

(ガムテレピン/α-ピネン85%以上/無色)

¥616(税込・送料別)

¥1,540(税込・送料別)

小冊子「うるしと塗り読本」

B6判29頁・日本精漆工業協同組合

¥330(税込・送料別)

漆拭き取り紙

※再利用紙

(布と異なり)糸屑が出ず作業し易いです。

10枚単位

| 商品名 | 容量等 | 価格 (税込・送料別) |

数量 |

|---|---|---|---|

| かぶれにくい漆 透(すき)・すぐろめ  |

チューブ入り 100グラム | ¥6,380 | |

| チューブ入り 200グラム

この商品のレビュー閲覧はこちら |

¥12,760 | ||

| 桶入り 1キログラムより | ¥60,500/kg | ||

| かぶれにくい漆 黒(くろ)・すぐろめ  |

チューブ入り 100グラム | ¥6,380 | |

| チューブ入り 200グラム | ¥12,760 | ||

| 桶入り 1キログラムより | ¥60,500/kg | ||

テレピン油

|

ガラスビン入り 100cc | ¥616 | |

| ガラスビン入り 500cc | ¥1,540 | ||

| (ガムテレピン/成分: α-ピネン85%以上/無色) | |||

| 「うるしと塗り読本」 |

小冊子 B6判29頁 「うるしと塗り読本」 日本精漆工業協同組合 |

¥330 | |

漆拭き取り紙 |

※再利用紙です。 (布と異なり)糸屑が出ず作業し易いです。 10枚単位 |

¥159 / 10枚 |

この商品のレビュー閲覧はこちら |

お支払い方法

- クレジットカード

- PayPay(ペイペイ)

※ペイペイでのお支払いの流れ - 代金引換(代引き)

- 郵便振替・銀行振込(後払い)

- 店頭払い(当店実店舗にて)

送料について

かぶれにくい漆・テレピン油は、宅配便での発送になります。

| 地域別 | 1個口 送料 (税込) |

|

|---|---|---|

| 北海道 | 北海道 |

1,330円 |

| 北東北 | 青森県 秋田県 岩手県 |

1,090円 |

| 南東北 | 宮城県 山形県 福島県 |

970円 |

| 関東 信越 中部 北陸 関西 |

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 新潟県 長野県 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 富山県 石川県 福井県 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |

850円 |

| 中国 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |

970円 |

| 四国 九州 |

香川県 徳島県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |

1,090円 |

| 沖縄 | 沖縄県 |

1,990円 |

| 地域別 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東・信越・中部・北陸・関西 | 中国 | 四国・九州 | 沖縄 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |

宮城県 山形県 福島県 |

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 新潟県 長野県 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 富山県 石川県 福井県 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |

岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |

香川県 徳島県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |

沖縄県 | |

| 1個口 送料 (税込) |

1,330円 | 1,090円 | 970円 | 850円 | 970円 | 1,090円 | 1,990円 |

漆拭き取り紙(10枚1組)は、3点(3組)までならクリックポストでも発送が可能です。

【クリックポスト】

- サイズと重量が、34cm×25cm×厚み3cm・1kg以内に収まる場合、送料一律185円でお送りできます。

- 但し、代引き不可・配達日時指定不可です。荷物追跡は可能で、郵便受け(入る場合)へのお届けになります。